〝キング・オブ・フジロック〟忌野清志郎との個人的な思い出 〜出会いから、お墓参りまで〜

- 2018/04/12 ● COLUMN

自転車での苗場入り、それぞれ異なるユニットでの3日連続出演、亡くなった年にグリーンステージで行われた追悼ライブなど、フジロックで今なお語り継がれる数々の逸話を持ち、〝キング・オブ・フジロック〟とも称される忌野清志郎。

彼が日高大将からの依頼を受け、フジロックのテーマソングとして作ったという「田舎へ行こう! Going Up The Country」は、会期中に毎朝グリーンステージで流れており、フジロッカーたちのフェスティバル気分を盛り上げてくれる大切な要素のひとつになっています。

この曲が誕生したのは、フジロックが苗場にやってきた1999年のこと。つまり、フジロックが苗場開催20周年を迎える今年、テーマソングである「田舎へ行こう! Going Up The Country」も誕生20周年を迎えることになるのです。

この記念すべき年に、筆者は初めて清志郎さんのお墓参りへ行ってきました。個人的な思い出を交えて、その感想を綴りたいと思います。

死してなお新たな出会いを与えてくれる忌野清志郎のお墓

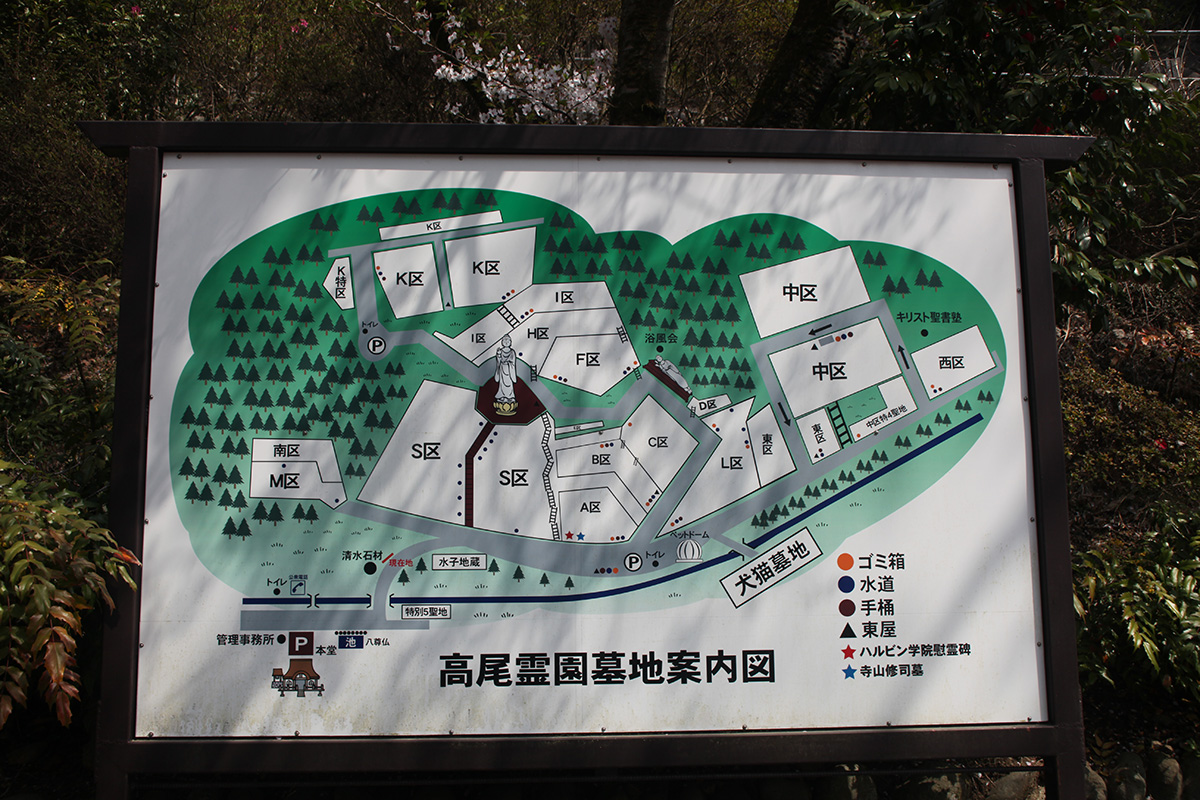

忌野清志郎のお墓は、東京都八王子市の高尾霊園髙乘寺にある。最寄駅は、中央線または京王線の高尾駅。新宿からは電車で1時間弱の距離だ。

車窓からの眺めが、高層ビル群から郊外の住宅地、緑豊かな景色へと変わっていく過程は、どことなく苗場への道のりを彷彿とさせる。電車の中の気分は、まさに「田舎へ行こう」だった。

高尾駅から高尾霊園髙乘寺までは、歩いて15分ほど。土・日・祝日は、駅から無料送迎バスが運行しているそうだ。

歩いている途中、原発反対を主張するポスターや、お揃いのジャージを身につけたサイクリストたちの姿が目に入ると、不意に清志郎のことを思い出してしまう。何気ない風景の中に清志郎を見てしまうことに、彼の生き様が強い影響力をもって僕の中に焼き付いていることを実感した。

僕が清志郎の音楽に初めて触れたのは、父が運転する車の中だったと思う。母が、初期のRCサクセションが好きで、家族で出かける際にはカーステレオから清志郎の歌が流れていたのだ。

幼かった僕は曲の内容までは理解できていなかったものの、独特な声や歌い方はやけに印象深く、テレビやラジオから「僕の好きな先生」や「パパの歌」が流れてくると、「これ、お母さんが好きな人の歌だよね?」と母に報告するのが常だった。この頃は、清志郎が好きというよりも、母に「よくわかったね!」と言われることが嬉しかったのを覚えている。

自らの意思で清志郎の曲を聞くようになったのは大学生になってからのこと。大学進学という名目で上京を果たした僕は、そこではじめて清志郎のライブを体感する機会を得た。初めて清志郎のライブを見たときのことは、今でもはっきりと覚えている。それは2003年の4月に東京ベイNKホールで行われたチベタン・フリーダム・コンサートでのことだった。

チベタン・フリーダム・コンサートとは、ビースティ・ボーイズのアダム・ヤウクが、チベットの自由と独立を支援するために立ち上げたイベント。サンフランシスコで開催された第1回目には、レッド・ホット・チリ・ペッパーズやビョーク、ベックなど、そうそうたる顔ぶれのミュージシャンが出演している。

当初、僕のお目当てはビースティ・ボーイズだったが、彼らの前に登場した清志郎が『COVERS』に収録されている「風に吹かれて」や「イマジン」、タイマーズの「あこがれの北朝鮮」などを立て続けに披露。最後にエレキギターを掻き鳴らしながら「君が代」をブッ放すもんだから、その反骨精神まるだしの姿勢と絶妙なユーモアにすっかり心を奪われてしまった。

それ以降、僕はRCサクセションや清志郎のCDを片っ端から聞き、書籍やインタビュー記事を読み漁り、バイト代を掻き集めてはライブに足を運ぶようになった。

2009年5月2日。その日、僕は、恋人ではなく、単なる友人というわけでもなく、なんとも説明のしにくい関係の女の子とお酒を飲んでいた。場所は、たしか渋谷か下北沢だったと思う。

楽しく飲んでいるうちに終電はなくなっており、「この後はどうしようか?」なんて話をしているときに、周りから「えー!」「マジで?」という声が聞こえてきた。別に聞き耳を立てていたわけではないが、それに続く言葉に頭と体が固まった。

「清志郎、亡くなったらしいよ」

酔っていたせいもあって、最初は自分の耳を疑ったが、確かにそう聞こえた。状況を飲み込めないまま家へ帰り、急いでテレビをつけてみたが、そんな報道はされていない。矢継ぎ早にパソコンの電源を入れてネットをチェックすると、ニュースサイトのトップ画面が清志郎の死を無機質に伝えていた。

清志郎の死は、僕が初めて経験する好きなミュージシャンの死だった。信じられないようなことがあっても、夜が明ければ朝は来るし、電車もいつも通りに動いている。まるで何事もなかったかのような顔をしている世の中に、「お前らは悲しくないのか?」と、やり場のない怒りをぶつけたい気持ちだった。

「青山ロックン・ロール・ショー」と題された葬儀に参列する頃には、ずいぶんと気持ちも落ち着いていたが、大きな音で清志郎の歌が流れる霊前で手を合わせてみても、ちっとも彼の死を実感できなかった。その気持ちは、今もあまり変わっていない。

初めてやって来た高尾霊園髙乘寺は、満開の桜に彩られていた。境内に入ってすぐのところにある龍雲閣で花を購入して、清志郎のお墓へと向かう。事前に調べてきた情報によると、清志郎のお墓は広い園内の中のB区にあるらしい。

平日の昼間にも関わらず、複数の人が集まっていたので、その場所はすぐにわかった。花を持って近づいていくと、同じく清志郎のお墓参りに来ていた人たちと自然に会話が始まる。

「昔から好きだったけど、ついに一度もライブには行けなかった」という人や、「毎年、桜の季節に多摩蘭坂とお墓に足を運んでいる」という人、「野音で最後のRCサクセションのライブを体験した」という人など、見知らぬ人たちの、その人にしかない清志郎との思い出話をたくさん聞いた。

死してなお、その存在と、残した音楽で人を繋ぎ続けているということに、改めて清志郎の偉大さを感じる。亡くなってからも誰かが自分の話をしてくれるというのは、きっと嬉しいだろうなとも思った。

お墓には、清志郎が作ったキャラクターである「ヒトハタウサギ」のブロンズ像が腰掛けており、周囲の柵には愛車のオレンジ号を想起させる自転車の装飾が施されていた。

墓石には自筆で「忌野清志郎」の名、側面には「栗原清志」という本名が刻まれている。脇には、清志郎と静かに対話するにはピッタリな小さい腰掛けも設置されていた。

他の人たちが立ち去り、ひとりになって、僕はようやく清志郎の墓に来たという実感がわいてきた。墓前で手を合わせ、清志郎と出会えたことの感謝を伝える。「心の中に生きている」なんて手垢にまみれた言葉には頼りたくないが、やっぱり今でも清志郎が、もうこの世にいないという実感は確固たるものにはなっていない。

それはきっと彼の歌が今も古びることなく、自分の心に響くからではないだろうか。もう清志郎の新しい曲は聞けなくなってしまったが、彼の歌は今でも僕に新鮮な気づきや、新たな問いを与えてくれる。それは、作り手が生きていようが死んでいようが変わることのない確固たる事実だ。

最近、4歳になった長女は、家で音楽をかけていると「これ誰の歌?」と聞いてくるようになった。「清志郎だよ」というと、「あぁ、おっ父が好きな人ね!」と返してくる。別に、自分の趣味を子どもに押し付けるつもりはないが、娘がそうやって清志郎のことを認識しているのは素直に嬉しい。

近い将来、娘と一緒にフジロックへ行って、グリーンステージの前で「田舎へ行こう!」を聞きたいなと思っている。それはきっと、死ぬまで忘れられない音楽体験のひとつになるだろう。娘にとっても、同じように忘れがたい体験になってくれたら、親としてそんなに嬉しいことはない。

写真・文/阿部光平(@Fu_HEY)