昨年末、岐阜県椛の湖のほとりで開催されたこのイベントのドキュメンタリー映像『だからここに来た!-全日本フォーク・ジャンボリーの記録』というDVDが発売されました。懐かしさや哀愁のイメージのあるフォークですが、当時は今で言うインディー的存在であり、どこか独立した個性を持った若者たちが、日常とは違った空間に「何か」を求めて集まっている模様が写し出され、フェスティバル好きにはとても興味深い内容になっています。今年のフジロックでは、岡林信康、なぎら健壱といった60〜70年代の日本のフォークシーンを牽引してきた大先輩アーティストが登場します。フォークとフェスといえば、約40年前に3回に渡って開催された日本の野外フェスティバルのはしりともいえる全日本フォークジャンボリー(通称、中津川フォークジャンボリー)。今回はその中津川フォークジャンボリー(以下、中津川)を始め、同時代のウッドストック、ワトキンズ・グレン・フェスティバルなど、いまだに語り継がれている伝説のフェスティバルを渡り歩き、フジロックにも参加経験のあるロック・ジャーナリスト、詩人、ムロケンこと室矢憲治さんに40年前のカウンターカルチャーを振り返りながらフェスティバルを語って頂きました。60〜70年代の日本やアメリカの若者文化をリアルタイムで体験され、様々なエピソードをお持ちでいらっしゃいます。

ーーー『トム・ウェイツ/酔いどれ天使の唄』、『ニール・ヤング詩集』といった著訳書を出版し翻訳家としての顔を持つ室矢さん。なんと10代でウッドストックのレポートを書いていたそうですね?

「そうそう。まだ今みたいにパソコンやコンピュータの時代じゃないから、いろんな新聞や雑誌が音楽資料を使ってニュースネタにしてたのね。それでニューヨークから僕を見つけた人が、『詳しいから、是非書いて』ていうから、じゃ『ウッドストックのこと』とかいって鉛筆をなめなめ書いてみたら、原稿料が送り込まれてきて、驚いちゃった。そこで『こういう職業があるんだ!』と思ったのが大きな間違いだったよ(笑)」

フェスティバルをきっかけに室矢さんはロック・ジャーナリストの世界に足を踏み入れてしまったようです。

ーーーフジロックはいつ頃いかれたのですか?

「1年目だよ。ジョー・ストラマーがいた伝説の天神山。それから苗場に移ってからも何度か行ってるよ。まわりに雷が鳴っている丘の上のテントで、みんなを元気づけようとジョーがDJをしたんだよ。いたのはたった40人かそこら。あれは痺れたね(笑)」

とてもディープな体験をされていますね。

ーーー何度かフジロックに行かれた中で印象に残っている事はありますか?

「パティ・スミスが駐車場みたいなところでポエトリー・リーディングしていたよ。ジョーといい、パティといい、聴いている人間の数なんか関係ないんだよ。伝えたいことがあるから表現する。彼女自身がシーンのグルーヴに何か感じていたからなんだよ。アーティストとオーディエンスの感動が双方向である事が、なによりも素晴らしいことだよね。コンサートの語源はさ、確かに共にいるってことなんだぜ」

パティ・スミスは2001年グリーンステージに出演した翌年にアバロン・フィールドで反戦スピーチをした事が有名です。

ーーームロケンさんからクイズを出されました。

「そもそもの日本の野外フェスティバルとしての最初が中津川フォークジャンボリーだって知っていた? 第1回が1969年8月9日から10日。つまりウッドストックよりも一週間早かったんだよね。はい。じゃあ入場料いくらだったでしょう? クイズー(笑)」

ーーー5000円くらいでしょうか?

「あ、は、はずれ。800円さ。それじゃ第1回目の参加者の数は、何人だったと思う?」

(ちなみに当時の煙草、ハイライトの価格が80円、コーヒー1杯80〜100円くらい。)

ーーー(値段にちなんで)800人くらいですか?

「参加者一応、2,000〜3,000人と言われている。のべで2回重ねてるからね、実質1,000~1,500くらいだったんだと思うんだ。出演者の中に五つの赤い風船や岡林信康がいて、東京からは遠藤賢司が「夜汽車のブルース」とかを座って琵琶法師のように演奏したりね。同じようにウッドストックであぐらをかいて歌ったBERT SOMMERS

って若い歌手が21世紀世代の間で今、幻のウッドストック・ヒーローってすごい人気だよ。YOU TUBEでもチェックしてみて。1969年のシンクロニシティさ!」

ムロケンさんによれば、第2回目のチケットは同じく800円、参加人数は約8,000人。第3回目は開催が3日間になり、約25,000人が集まったそうです。

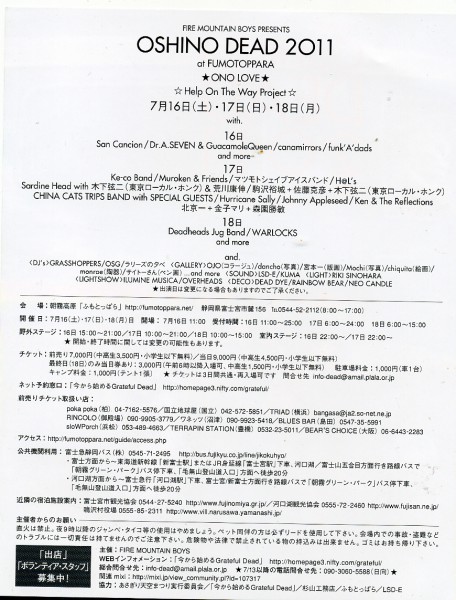

ポエトリーリーディング@赤れんが photo by T Traubert

ーーー年々、動員が増していますが、インディペンデントな存在であったフォークにどういうふうにして若者は集まったのでしょうか。

「ミュージシャンたち、旅している若者たち、音楽好きな連中が集まってくるような、ポイントになる店が自然発生的に、次々いろんな都市にできてきたんだ。70年代初めだと京都の拾得(じゅっとく)とか、ダムハウス。東京は吉祥寺にぐゎらん堂、高円寺にムーヴィン。大阪にはディランって小さなお店があって、あとでディランⅡってグループでデビューした大塚まさじ、西岡恭蔵さんや、友部正人さんたちが出入りしていて、福岡風太という熱血漢が中心になって『春一番』を生んだんだよね。当時は、『ぴあ』なんかもちろんないけど、自分探しの旅をしている感度の高い連中はみんな自然にネットワークしていって、そういうシーンを自分たちの手で作っていったわけさ。今はインターネットとか情報過多で、そういうクリエイティヴィティが麻痺しちゃってるのかもね。でもあの頃は“この指止まれ!”って誰かが言い出すと、全国から奇人、変人、恋人たち、いわゆる日本のヒッピー、フリークたちが集まって来たんだ。夏休みだったりすると、もちろん『青春18切符』なんかが現れる前だから、みんなヒッチハイクしてきたりね。僕は情報探しているTV局なんかに出演して、新幹線のチケットをゲットしていたけどね(笑)」

ーーーそういった店から中津川に発展していったのでしょうか?

「1969年の中津川フォークジャンボリーの前に、日本の最初のアングラグループ、フォーク・クルセイダーズの「帰ってきたヨッパライ」が大ヒットして、その母体に関西フォークキャンプ(1967年〜1969年)っていうのがあったんだよ。そこらへんから日本のフォークが注目されはじめたんだろうね。

時代背景として、ベビーブームで産まれてきた若者たちの人数が、社会全体の人口比でも圧倒的に多かったことがあると思うんだ。アメリカでも、イギリスでも、日本でも、『新しいカルチャーを作りたいね』って雰囲気があって、それがちょうど「ベトナム戦争反対」みたいな運動と重なったり、いろんなものが輪になってLOVE & PEACEが世界中の若者たちをつないだんだよ。

ボブ・ディランの「風に吹かれて」や「ライク・ア・ローリング・ストーン」を聞いて、そういう個人的かつ社会的メッセージを持った歌を歌い出したのが岡林信康。最初のアルバムはたしか『私を断罪せよ』って、すごいタイトルでびっくりしたよ。西口フォークゲリラ集会で彼の書いた『友よ』は、ギターを持って集まってくる若者たちの定番ソングになったけれど、この間の6・11反原発デモで全国百万人が街頭に繰り出した時、「友よ」が40年ぶりに甦って歌われていたのには、もっとびっくりしたよ。ここ40年のシンガーソングライターたちは、キヨシロー以外、社会的なメッセージと如何に無縁だったかってことじゃない。彼らを断罪せよだね(笑)。」

今よりも小規模なライブハウスが少なかった当時、音楽好きは喫茶店に集まり、そこからから関西フォークキャンプ、中津川フォークジャンボリー、春一番などと発展して行ったようです。

ーーー中津川、第3回目は暴動が起きましたね。40年前の若者文化にはキャンパスのバリケード封鎖だとか学生運動などのイメージが強いのですが、当時の若者たちはどんなことを考えていたのでしょう。

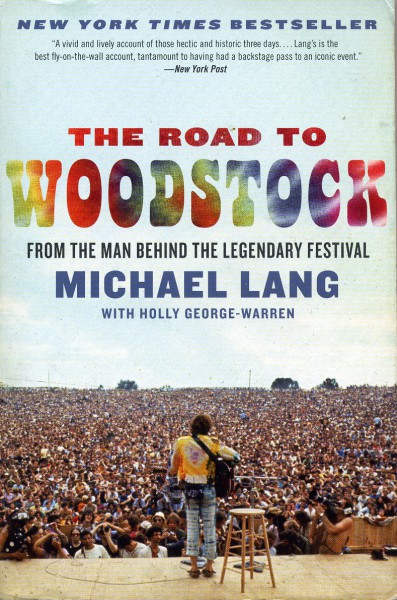

「第3回中津川では、前年の3倍以上も集まるくらい大規模になってきたんだよ。サブステージとメインステージがあって、テレビ局が入ってくると、メイン会場に来てた連中が『商業主義粉砕!』なんて叫んで、ステージに上がってきて、主催者を捕まえて討論会を始めちゃったり……あの時代ならではなんだよね。ワイト島フェスティバルでも同じようなことがあったよ。どの国でも若者たちは熱かったんだ。ひとりひとりが自分が主役だと思っていて、ある意味すごくポジティブな力を持っているんだけど、ひるがえってみると、それは超ワガママで自分勝手ってわけだ(笑)。コンサートでよく暴動が起きたりしたんだ。英語ではFREEが自由、という意味と、タダって意味があるから、これがややこしくなっちゃうもと(笑)。『商業主義粉砕』って、要するにタダで見たいってこと? 1969年のウッドストックは、結局フリーコンサートにならざるをえなかったけれど、そのかわり、参加者の50万人に、主催者たちは上手に責任感を求めたんだ。だからあんな伝説になるほどのビューティフルなイベントになれたんだ。僕が訳し終えたばかりの「THE ROAD TO WOODSTOCK」って主催者のマイケル・ラングの本には、そこらへんの事情があますことなく書かれていて、当時のハイでヒップでクールな知性の若者の考え方を知りたいなら、絶対おすすめ。ぜひ読んでみてよ。あっ、いけね、宣伝しちゃった。商業主義粉砕?(笑)。でも、もとに話戻していうと、もっと別なところで抗議すればいいのに、なんで音楽を楽しもうって集まりでやるんだよ?って言いたかったね。相手を、敵をまちがえてんじゃないの、と会場にいた16才の若者は思っていたわけさ。みんなが求めていた新しい何かが生まれるところだったのに、自分たちで首を絞めちゃったって感じもあるんだよ。 WE BLEW IT ! “いい線、いっていたのに、最後でだめにしちまった!”って、映画『イージー・ライダー』の有名な台詞みたいにね」

ーーー当時のフォークを聴けば、メッセージ性の高さから当時の若者の熱さを感じ取る事ができますが、そういった時代をリアルタイムで過ごしてきて、当時の若者と今の若者ってだいぶ変わったのではないかと思いますが、違和感を感じることはありますか?

「60年代の終り頃、クラスの中でビートルズ好きなやつは3割、ストーンズ好きは5%くらい、フーを好きなのが1%、ヴェルヴェット・アンダーグラウンド0.5%くらいだったかな。でも40年たってもヴェルヴェットすごいですよね、ルー・リード最高!みたいなことを言う若い人に会うんだよね。それで、いまだに0,5%のそういう割合は変わらないみたいなんだ。なんか昔の自分を見るようなやつが今でも居たりね、同じDNAを持っているのか、共振できる人間って世代を超えているんだよね。僕らの時代だって、ヒッピー・アイデンティティしていたはずなのに、いつのまにか髪の毛切って就職していった連中だっているわけで、それがほとんどだったと思うんだ。50年代のビート・ジェネレーション、60年代のヒッピー・ジェネレーション、70年代のパンク、80年代のオルタナ&ネオ・ヒッピー・ジェネレーション、そういうメインストリーム文化にアッカンベーな流れって、あるんだよなって話を死ぬ前に仲良くなったジョー・ストラマーと話していたんだ。人種や、性別、年齢と関係なく、“響き合えるブラザー、シスター”がもっともっとおたがいを見つけて、結びあえば、もっとこの星は住みやすい、素敵なところになるのにな、ってさ。“響きあうこと”って、ビート世代のあのジャック・ケルアックが言っていたビート世代の基本精神さ。ヘイ、もっと、響きあおうぜよ!(笑)。」

ーーー音楽フェスティバルの今後についてどう思われますか?

「音楽は配信って方向に進んで、“便利になってきている”って言われているけど、そうなのかなあ。コンピューター社会の未来をMITのトップが、スチュワート・ブランド(全地球カタログ)がまとめた『メディア・ラボ』って本で語っていたけれど、そういうハイテク社会が誕生した時、ライブ・パフォーマンスと人と人が出会って交わす会話が、あらためて重要な価値を持ち、見直されることになるだろうって予言しているんだ。

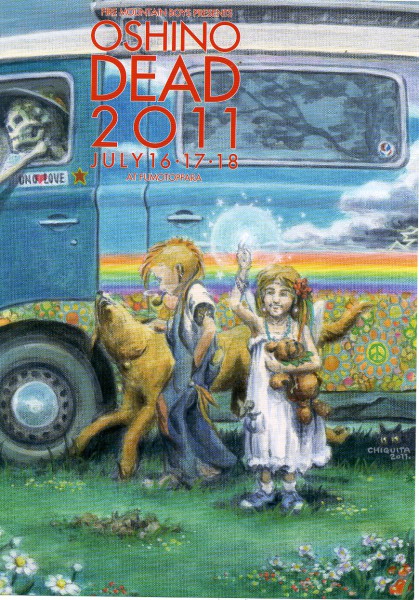

僕もこの10年、自然の中、気持ちの良い場所でライブ活動を続けてきたグレイトフル・デッドが大好きな仲間たちと、毎年OSHINO DEADというイベントをやっているんだ。みんながどこから来たかとか歳とか経験とか宗教の違いとか、そういうことをぬきに裸の状態で出会って、いい音楽を楽しみながら、おなじ時空間を共有するって、すごくハイで、パワフルな体験だよね。音楽って人間の文化の基本じゃないか。そういう意味じゃ、野外フェスティバルは、コンクリートジャングルの日々の営みにがんじがらめになっている多くの人たちにとって、慰安、啓示、解毒、解放、出会い……いっぱいいろんな意味のある体験だと思うよ。だからそれがフォークであったり、ロックであったり、ジャンルは全然関係ないし、別に音楽を聴かなくても、風や空、緑の中で魂を解放すればいいじゃない。こんなヤバイ不透明な時代だからこそ、みんな真剣に楽しむことを探さなきゃ。これからも続けて行かなきゃね。フジロックフェスティバル、みんな頑張れ!」

ーーー最後に今年のラインナップをみてお勧めがあれば教えてください。

「お、サニーデイサービス。ハナレグミも好き。あの過激なまでに繊細な歌心好きだな。ダーク・スター・オーケストラがくるのが楽しみ。ダーク・スター・オーケストラはね、デッドの1984年の何月何日セカンドセット行きます!って脅威のデッド・マジックバンド。あ、シオンもでるじゃん。そしてデッドヘッズ仲間もいちおしのダチャンボ!」

ーーーたとえば、こういうメジャーなステージの中ではどうですか?(グリーンステージやホワイトステージなどを指して。)

「ちゃんと押さえてるじゃん、コールドプレイとか。こっちはもうほっといてもみんな愛すべきラインアップじゃないか。サブステージ観に行って欲しいよね。岡林信康はフィールド・オブ・ヘブンに出るんだね。ワイドスプレッド・パニックもいいぜえ!

でも、頭脳警察も曽我部恵一バンドも出られない、われらがOSHINO DEAD空間も、一度チェックに来てみたら……」

<インタビューを終えて>

「年に1度、3日でもいいから、仕事も忘れ、時間も忘れて、生きているということがどういうことなのかを感じる時間があってもいいじゃないか」とフジロックについて語った故ジョー・ストラマーの名言があります。なんでか毎年毎年この場に戻りたくなるのは、普段のライブ観戦で得る喜び以上の楽しみや心地よさを無意識のうちに脳や体が覚えてしまっているのかもしれません。大自然の中で音楽を楽しめるフジロックは、ジャンルや世代を超えて音楽好きな人たちが集まり、1年のうちのわずかな時間を大好きな音とともに共有できる空間です。岡林信康が出演するのは2日目。平和で自由な空間がどことなく中津川の会場の雰囲気と重なるフィールド・オブ・ヘブンで、往年のフォークを堪能してみてはいかがでしょうか?

■ムロケンさんがインタビューの中でもふれている、1969年あの伝説のウッドストック・フェスティバルの主催者、マイケル・ラング著『ウッドストックの旅(仮題)』THE ROAD TO WOODSTOCK がこの夏に日本でも発売されます。40年の時を経て明かされるジミ・ヘン、ザ・フー、デッド、そして40万人の若者たちが、混乱と混迷の時代に発したLOVE & PEACE—–原点のメッセージと驚きのエピソードが満載。乞御期待 !

■OSHINO DEAD 2011は7月16〜18日、朝霧高原 FUMOTOPPARAで開催。

ムロケン&フレンズ、チナ・キャッツ、北京一・金子マリ・森園勝敏は7月17日

http://homepage3.nifty.com/grateful

■室矢憲治 http://muroken.com/

Text by Chibahara

取材協力:元住吉Power2